Information préalable

La lecture de cette section suppose des connaissances en terme de technologie microphonique, en particulier les notions physiques de pression et gradient de pression acoustiques, les diagrammes polaires de directivité, l'espace temps / fréquence, les échelles d'amplitude en décibels.

Mon espace de rencontre ne parcourt pas toute l'étendue des possibilités offertes par l'ensemble des gammes de microphones ainsi que leur mise en œuvre. Je vous renvoieaux ouvrages que j'ai consulté pour en comprendre les fondamentaux, et m'en écarter en toute connaissance de cause chaque fois que je l'ai ressenti nécessaire dans ma démarche.

Mes réalisations s'appuient principalement sur l'utilisation de microphones omnidirectionnels, héritage de l'industrie, complétés au besoin par des microphones directionnels communs aux métiers du son, selon un objectif de corrélation ou de décorrélation souhaité, mais dans une approche et une utilisation peu commune. Sortir de la ligne.

Par ailleurs, j'ai recours également à des matériaux particuliers comme à des accessoires quasiment tous dérivés de leurs applications d'origine.

J'espère vous inspirer à prolonger la démarche dans cette direction par vos réalisations personnelles.

Tout est bon dans le son, assurons la transmission.

Le minimalisme en deux à six pistes

C'est une forme de curiosité nourrie d'activités industrielles qui m'a orienté vers l'exploration d'espaces sonores particuliers en lien avec les configurations microphoniques suivantes abordées succinctement.

Dans le cas particulier de la capture en format ambisonique, il existe deux techniques microphoniques déterminant la nature des signaux enregistrés;

- le format-A présenté ci-dessous, le plus couramment pratiqué par les professionnels

dont j'ignore s'il en existe depuis une déclinaison industrialisée

Rendez-vous dans le blog pour les captations sonores correspondantes, ou je présente les étapes et mes choix lors de la fabrication de mon matériel.

BINAURAL

Le concept de la prise de son binaurale repose sur le paradigme qu'un espace sonore capté par deux microphones situés à l'emplacement de nos oreilles sur une structure représentative de type tête/épaules/torse permet d'obtenir un matériau sonore déterministe, qui lors de l'écoute via un casque ou des écouteurs intra-auriculaires restitue une perception physiologique très proche du naturel.

Quoique dépendante des caractéristiques acoustiques du lieu de la captation, l'écoute est décrite comme immersive, auralisée, cognitive dans la mesure ou elle sollicite une interprétation neuronale héritée de l'évolution.

Quoique dépendante des caractéristiques acoustiques du lieu de la captation, l'écoute est décrite comme immersive, auralisée, cognitive dans la mesure ou elle sollicite une interprétation neuronale héritée de l'évolution.

Il existe une littérature abondante émanant de professionnels du son comme de scientifiques, qui en développe tous les aspects techniques pour découvrir ou appréhender le sujet.

Mannequin de mesure industriel HMS V Head Acoustics dans sa version anthropomorphique. Différentes versions sont déclinées selon leur destination d'usage. Il sera mon mentor et mon inspiration pour la réalisation du mien.

MID-SIDE

La prise de son "MS" repose sur le couplage d'un microphone à directivité dite - de figure 8- avec un microphone directionnel (ou omni directionnel dans mon cas) en vue d'ajuster ultérieurement le secteur d'angle de la prise de son.

Elle restitue un plan sonore cohérent en terme de positionnement latéral des objets sonores tels qu'ils se présentaient face au dispositif.

Cette technique à capsules microphoniques coïncidentes garantit la corrélation des signaux évitant la création de filtrage fréquentiel en peigne lors du dématricage des pistes.

Elle restitue un plan sonore cohérent en terme de positionnement latéral des objets sonores tels qu'ils se présentaient face au dispositif.

Cette technique à capsules microphoniques coïncidentes garantit la corrélation des signaux évitant la création de filtrage fréquentiel en peigne lors du dématricage des pistes.

Son intérêt réside dans la relative possibilité d'ajustement en largeur de la scène sonore restituée après la prise, et le choix possible de privilégier un cône frontal de capture sonore avec un microphone cardioïde ou de réintégrer du champ diffus arrière et contenu basse fréquence par l'emploi d'un microphone omnidirectionnel.

Il est également possible d'opter pour diverses directivités polaires avec le canal central M selon le degré souhaité de réjection des espaces arrières et latéraux.

Un exemple de kit microphonique coïncident MS Schoeps avec les symboles identifiant la capsule cardioïde du canal central "mid" et la capsule figure 8 du canal latéral "side", à noter le point rouge pour la référence latérale de positionnement selon le plan sonore.

AMBISONIC

Il s'agit de la moins intuitive des techniques de captation de l'onde sonore en terme d'approche globale.

Le concept repose sur la nature propagative du son, émanant d'un point source sous forme d'ondes sphériques expansives, et de sa caractérisation à partir d'un transducteur équipé de quatre capsules à directivité cardioïde s'inscrivant dans les plans géométriques d'un tétraèdre.

Les signaux restitués de type " format-A " par les capsules n'est pas directement utilisable pour un mixage traditionnel mais nécessite un transcodage pour générer quatre signaux discrets de type " format-B " dénommés W,X,Y,Z pour le 1er ordre.

La composante W omnidirectionnelle décrit l'énergie indépendante de la direction de propagation (on peut se représenter une sphère qui se dilate / contracte et dont la peau véhiculerait le signal audio), tandis que les composantes monodirectionnelles X, Y, Z décrivent les vecteurs de propagation sonore dans les plans avant/arrière, gauche/droite et haut/bas, le tout correspondant au point de placement spatial du transducteur.

On utilise un traitement logiciel dédié pour générer en sortie de processus un ensemble de canaux discrets allant de la simple monophonie aux réseaux multicanaux d'écoute. Le plus connu est la configuration dite 5.1 couramment utilisée dans le domaine du cinéma comme chez les audiophiles heureux (dont l'auteur).

Difficile de penser plus immersif en terme de restitution extra crânienne, mais au risque de s'y noyer !

Les signaux restitués de type " format-A " par les capsules n'est pas directement utilisable pour un mixage traditionnel mais nécessite un transcodage pour générer quatre signaux discrets de type " format-B " dénommés W,X,Y,Z pour le 1er ordre.

La composante W omnidirectionnelle décrit l'énergie indépendante de la direction de propagation (on peut se représenter une sphère qui se dilate / contracte et dont la peau véhiculerait le signal audio), tandis que les composantes monodirectionnelles X, Y, Z décrivent les vecteurs de propagation sonore dans les plans avant/arrière, gauche/droite et haut/bas, le tout correspondant au point de placement spatial du transducteur.

On utilise un traitement logiciel dédié pour générer en sortie de processus un ensemble de canaux discrets allant de la simple monophonie aux réseaux multicanaux d'écoute. Le plus connu est la configuration dite 5.1 couramment utilisée dans le domaine du cinéma comme chez les audiophiles heureux (dont l'auteur).

Difficile de penser plus immersif en terme de restitution extra crânienne, mais au risque de s'y noyer !

Logiciel de traitement de pistes ambisoniques

Un exemple de tête microphonique - format A - Ambeo VR Sennheiser très compacte et de très belle facture

Mon exemple de tête microphonique -format B- natif et de belle facture, à découvrir dans le blog

METROLOGIE

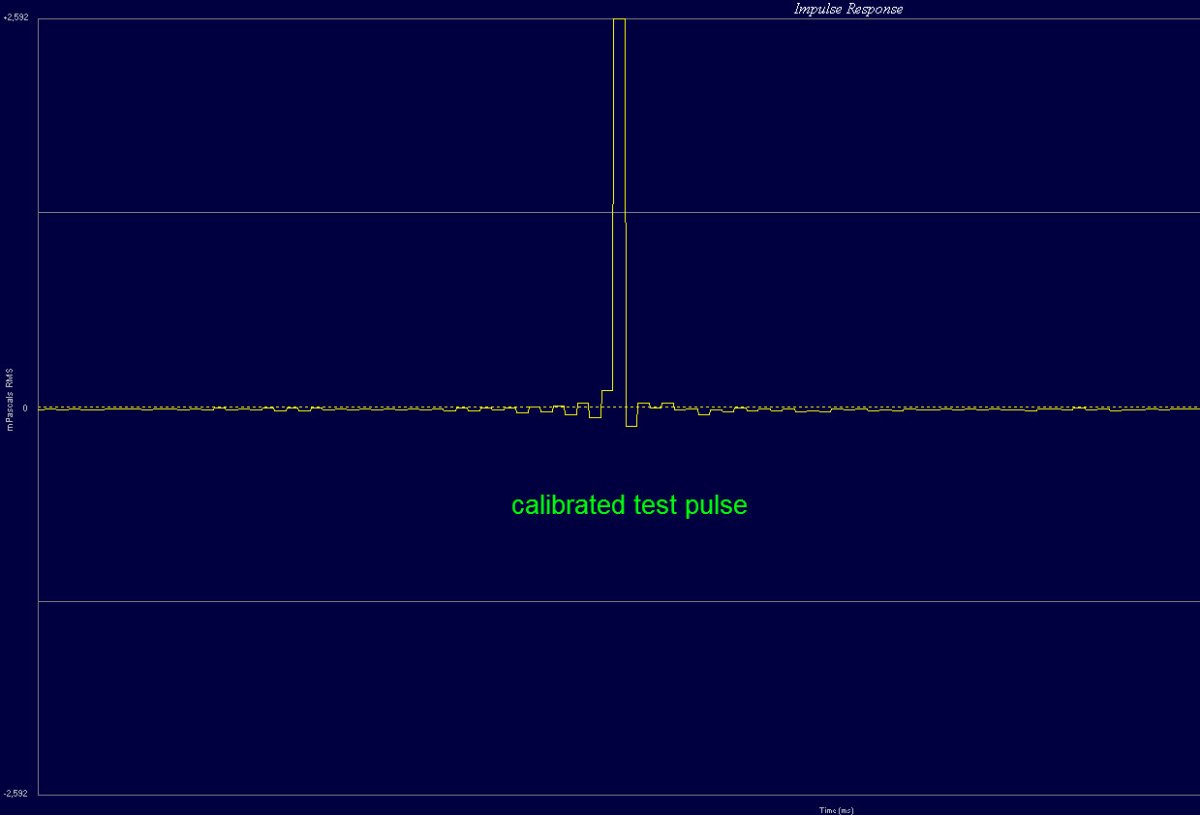

J'ai choisis comme méthode de mesure pour la réponse fréquentielle la génération d'un bruit par séquence MLS de part sa facilité de mise en œuvre et la précision temporelle des fronts d'onde acoustiques qu'elle permet d'obtenir, ce qui est crucial pour la compréhension des phénomènes rapprochés affectant l'écoute binaurale.

J'ai donc évalué tous les dispositifs de prises de son de mon site avec cet outil.

Malheureusement par encore réactualisé pour Windows 10/11 par son créateur mais qui fonctionne toujours très bien sur mon ancien PC en XP SP3.

Encore une bonne raison de se garder une version XP ultra stable, déconnectée de Windows et du net!

Encore une bonne raison de se garder une version XP ultra stable, déconnectée de Windows et du net!

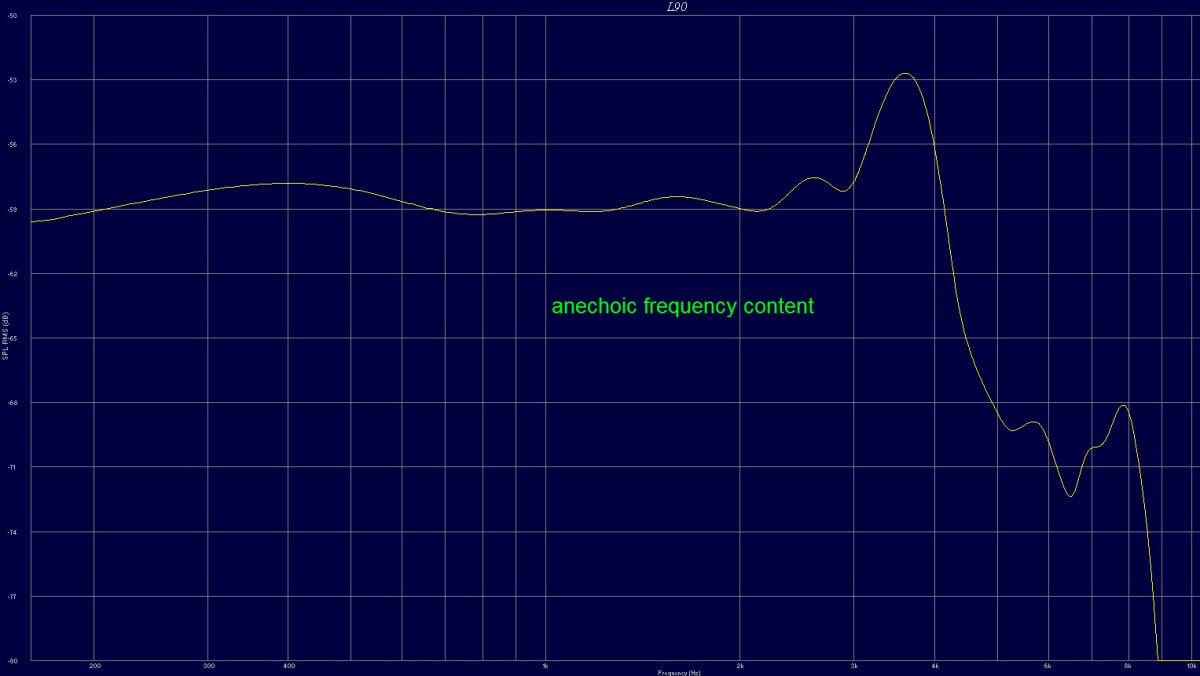

Les captures d'écran montrent un exemple de réponse microphonique mesurée à partir d'une impulsion acoustique étalonnée en bas à droite.

Les fronts d'onde successifs acquis en fin de séquence sont bien différentiables, le premier du trajet sonore direct suivi par la réflexion au sol de la salve de test, etc.

L'extraction temporelle permet donc de caractériser le dispositif au passage de la première onde par la tête indépendamment des réflexions de sol ou de salle qui s'ensuivent, donc en équivalence de mesure en champ libre ou en chambre sourde.

Les fronts d'onde successifs acquis en fin de séquence sont bien différentiables, le premier du trajet sonore direct suivi par la réflexion au sol de la salve de test, etc.

L'extraction temporelle permet donc de caractériser le dispositif au passage de la première onde par la tête indépendamment des réflexions de sol ou de salle qui s'ensuivent, donc en équivalence de mesure en champ libre ou en chambre sourde.

Salve acoustique MLS

0:00s

Un peu de matériel

Valise pour mes prises de son en stationnaire.

- préamplificateur 4 pistes RME

- préamplificateur 4 pistes RME

- magnéto numérique 6 pistes TASCAM

- batterie Li-Ion et chargeur

- trépied, mât

Making off

Eglise anglicane Saint-Swithun Aix-les-Bains

Extraits vidéo dans les samples

Extraits vidéo dans les samples